【特別取材記事】唯一無二の研究を描く―圧倒的な技術力で切り拓くペプチドホルモンの世界

松林 嘉克

名古屋大学大学院 理学研究科 理学専攻 生命理学領域 教授

~~~

植物ペプチドホルモンとその受容体を世界に先駆けて発見し続け、SCIENCE誌など有名学術誌への掲載多数。化学と生物両方の知見から生み出す独自のアイデアと技術で専門分野を牽引し続けている。

~~~

●研究者としてのオリジナリティはどのようにして生まれるのか

1996年、世界初の新発見を成し遂げた。植物ペプチドホルモンPSK(phytosulfokine)。細胞同士のコミュニケーションに欠かせないホルモンの一つだ。発見前、細胞増殖を促す謎の物質があると研究界で注目されており、その正体であることを突き止めた。そのうえ、当時ペプチドというタイプのホルモンは動物でしか確認されておらず、論文の査読でも「なにかの間違いではないか?」と言われるほど新規性の高い発見だった。研究者として新しい道を切り拓いた。そのはずだったが、松林さんは迷いを感じていた。

「一発屋になることが多かったのです」

松林さんが所属していた研究室は、“もの取り屋”と呼ばれる研究一派。ほかの生物学者が見つけた現象をピックアップし、関与する分子を取り出すことがセオリーだった。しかし、追うべき目ぼしい現象はわずか。そのどれもが研究激戦区。新しいホルモンを誰よりも先に見つけるのは簡単なことではなかった。そのような状況でも、松林さんは「取りたい」と思った。なにを頼りに、次の一手を打つべきか。

「自分たちがやってきた道を振り返るべきだと思います」

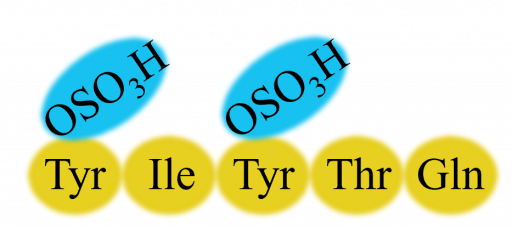

上述のペプチドホルモンPSKは、チロシン-イソロイシン-チロシン-トレオニン-グルタミンという順にアミノ酸が5個つながった小さな分子だ。ちなみに、アミノ酸がたくさんつながった大きな分子をタンパク質、少量がつながった小さな分子をペプチドという。熱耐性、分子サイズ、酵素消化耐性などあらゆる条件を検討したうえで解析し、ペプチドに含まれるアミノ酸配列の決定に成功した。

ペプチドホルモンPSKに含まれるアミノ酸の概念図

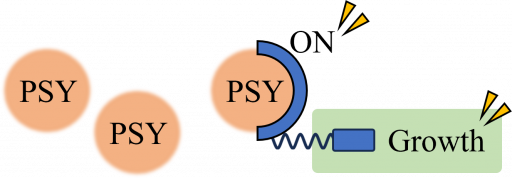

しかし、ここで終わらなかった。質量分析を行い、最終的に出てきた重さの値は846。アミノ酸5個にしては160重かったのだ。この事実からやがて、1番目と3番目のチロシンに重さ80の硫酸基が付いている構造だとわかった。

硫酸基がついたペプチドホルモンPSKの概念図

遺伝子から翻訳されアミノ酸がつながった分子になった後、機能するためにはさらに修飾が必要だったのだ。ペプチドホルモンは小さいため細胞間に拡散しやすく、情報のやりとりに便利。一方、限られた数のアミノ酸では、ホルモンのバリエーションを増やすのが難しい。わざわざエネルギーを使って硫酸基などの翻訳後修飾を行う理由には、こうした背景が一説として挙げられている。

「これは有機化学の知識です。化学の世界なんですよ」

昔から生物も化学も好きで両方学び、研究に生かしてきた。化学構造を精密に決定する技術が大きな武器となった。さらに、当時流行の最先端だった遺伝子解析も研究に取り入れた。「私が目指す、もの取り屋の完成形があるとしたら」と松林さんは話す。

「生物学者の論文に乗っかるのではなく、分子側からホルモンを探す。こんな現象は生物屋も知らないよ、というところに、化学をつかって攻め込むのが自分の研究の到達点と考えました」

まずはゲノム情報を読み、ホルモンになりそうな遺伝子候補を見つける。遺伝子から翻訳され、修飾された分子を見つけたのち、質量分析を行い、構造を特定する。人工的に合成して、分子が引き起こす生物現象を最後に調べる。これが大まかな一連の流れだ。生物現象を出発点とする、もの取り屋の方法とは逆の順序で、今では松林さん独自の研究スタイルとして確立している。

「アイデアは一瞬で拡散します。ですが、技術というのはそう簡単に真似されません。研究はアイデアと技術の両方が大事ですが、技術はアイデア以上に大事だと僕は思っています」

愛用する質量分析計の一つ。修理に来た技術者のようすを観察して、今では簡単な修理なら自身でできるようになった

●世界の常識を覆す受容体の発見

ホルモンをボールに例えると、対してキャッチするグローブが必要となる。それが受容体(じゅようたい)だ。

「今考えればよくやったなと思います。ここからちょっとずつ認知されるようになりました」

当時、PSKをホルモンと認めることには、世界的にはまだ懐疑的な風潮だった。事実、SCIENCE誌には掲載を見送られていた。その流れが2002年に変わる。PSKの受容体を松林さんたちが発見したのだ。PSKを巧みに扱い、それに結合するタンパク質を精製。そこから遺伝子情報を導き出し、一般的な受容体によく見られる部位の情報が含まれていることを確認。このタンパク質が過剰に生産されるようにすると、細胞増殖が促進されることも確認し、PSKの受容体であることがわかった。この研究結果はSCIENCE誌に掲載された。PSK発見6年後、見事リベンジを果たした。

この時培われた技術はその後の研究にとっても大きいものだった、ホルモンと受容体は対となる存在。どちらかがすでに特定されている場合、ペアを探索する強力な手段となる。また、どの細胞がいつどこでコミュニケーションをとっているかがわかるため、具体的な機構を解明するのに役に立つ。たとえば、茎の先端が葉や花の元になる細胞をつくり続けるのに、ある2つの分子、CLV1とCLV3(clavata1, 3)がホルモンと受容体として関わっている、ということが当時予測されていた。しかし、その証明は誰もできていなかった。松林さんの研究グループによってその2つの分子の構造が調べられ、CLV3がペプチドホルモン、CLV1が受容体として直接結合することが示された。他の研究グループの追随を許さない、破竹の勢いがあった。

●「サイエンスはアート」独自の技術でペプチドホルモンPSYの謎を追い求めた15年

もちろん、すべての研究が順調にいったわけではない。その一つが、新たなペプチドホルモンPSY(plant peptide containing sulfated tyrosine)の研究。硫酸基の翻訳後修飾の特徴などを手掛かりに発見し、2007年に発表した。根の成長や細胞増殖などを促す性質があり、最初に見つけたペプチドホルモンPSKと似たような役割を示した。しかし、その具体的な機能の解明が思うように進まなかった。苦節15年。その全容が明らかになるのはなんと2022年のことだった。

「これは本当にホルモンだろうか、という不安はつきまといます。ですが、機能がわからなくても、翻訳後修飾があり受容体も見つかっていれば確信が持てます。15年間のモチベーションになっていました」

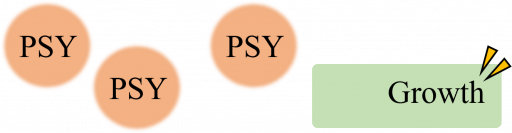

ホルモンが受容体に結合すると、ある機能のスイッチがONになる。この考え方に従うと、たとえばペプチドホルモンPSYと受容体が結合したとき、根の成長が促進されるはずだ。実際、PSYを正常に作れないシロイヌナズナは根が短くなる。確認のため、人工的に合成したPSYをここに加えると根が成長した。

PSYと受容体が結合した状態の概念図。根は成長する

それでは、PSYはそのままで、受容体を無くしたシロイヌナズナの場合はどうなるか。この場合も、PSYは結合することができない。ところが、このシロイヌナズナの根はすくすくと成長したのだ。

受容体欠損の概念図。根は成長する

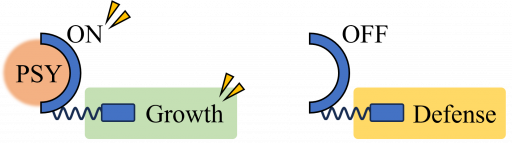

PSYが結合する未発見の受容体があったのか。または、PSYにはまだ別の働きがあったのか。そこで、PSYも受容体も作れないシロイヌナズナを作成したところ、やはり根は予想以上に成長する。つまり、受容体について、なにか見逃していることがある。実は、PSYが結合していない状態の受容体は成長を止める役割を持っていたのだ。PSYの結合によって受容体によるブレーキが解除され、成長する。つまり、受容体が無い場合もブレーキが無いため成長する。

PSYと受容体の結合によるスイッチングの概念図。後述のとおり、結合していない受容体は成長にブレーキをかけ、細胞はストレス応答を優先するようになる

さらに遺伝子解析を進めると、受容体によって成長のブレーキがかかっているとき、高塩濃度、高温、病害といったストレスへの対処にエネルギーを優先的に回していることがわかった。平常時、細胞はPSYを出し続け、お互いの細胞の受容体に結合し、成長状態が保たれる。一方、ある細胞が壊れたとき、その周辺のPSYの濃度が下がる。そうすると、周りの細胞の受容体はPSYと結合できず、成長よりもストレス応答の準備をする。つまり、細胞同士の定時報告が途絶えたとき、異変が起きたと察知する仕組みがあったのだ。

植物は様々な環境変化に順応するよう進化を積み重ねてきた。しかし、これほど精巧な仕組みを備えているとは驚きだ。松林さん率いる研究グループは、自ら積み上げてきた技術への信頼を頼りに挑戦を続け、もはや芸術的ともいえるような植物の機構をまた一つ、明らかにした。

松林さんの研究グループには、化学の知見をもとにした精密な分子構造の決定、遺伝子解析技術、ペプチドホルモンと受容体をセットにした候補分子の探索など、多様な独自の技術がある。知りたいことを、自身の研究グループを中心に追及している。

「サイエンスはビジネスではなくアートだと思います。絵描きにたとえるなら、下絵はあなた、色付けはあなた、のような過度な分業はしません。自分が表現したいことを描きます。自分が見届けたくて、学術論文を書いて、額に飾りたいくらい。私たちの論文は、著者を隠されても、私たちのものだとわかると思います」

(取材・文:綾塚達郎)