【特別取材記事】オノマトペの沼へようこそ!過去をさかのぼれば言語の起源、未来を見通せば異分野への応用が見えてくる

秋田 喜美

名古屋大学大学院 人文学研究科 人文学専攻 准教授

~~~

著書に、単著『オノマトペの認知科学』、共著『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか』がある。後者は20万部を超えるベストセラーとなっている。オノマトペを中心としつつ、分野横断的な研究も展開している。

~~~

●オノマトペ研究との出会い、そして発展

最初は言語学、特に感情を表す英語表現の研究から始まった。“worry”は「くよくよ」、“excite”は「わくわく」、“surprise”は「びっくり」。よく見ると、英語に比べて日本語はオノマトペの種類がとても多い。オノマトペは言語学としては周辺視されがちな分野。最初は修士論文だけにしようと考えていたが、いつのまにか20年も研究に没頭していた。

「オノマトペの研究を続けている理由は、その不思議さですね。直感的で言語らしくないのに、よく見ると法則があります」

なじみのある日本語のオノマトペでも、言語学的な目線で見てみると隠れた規則性や他言語との共通性がたくさんある。そうしたところも魅力だと秋田さんは話す。

オノマトペとは、「さらさら」、「ごつごつ」、「そろりそろり」といった、音や状態、動作などを表現する言葉で、特に日本語ではなじみ深い。その定義は一筋縄にいかないが、「“アイコン”的な言葉」といった捉え方がある。ここでの“アイコン”とは、感覚情報を直接的に写し取った記号のことをいう。たとえば、「(^_^)」は人の笑顔の特徴を視覚情報として写し取ったアイコンである。同じように、「にゃーにゃー」、「わんわん」といったオノマトペはそれぞれ、猫と犬の鳴き声を聴覚情報として写し取ったアイコン的な言葉と考えることができる。

また、アイコン的ではあるものの、原始的というわけではない。体系化された法則が見られるのも特徴だ。たとえば、「小川がさらさらと流れる」と言う場合と、「肌がさらさらだ」と言う場合では、「さらさら」のアクセントが変わるのに気づくだろうか。「さらさら」のあとに「と」がつく場合は、「さ⤵らさらと」、「だ」がつく場合は、「さ⤴らさらだ」となり、これは他のオノマトペでも同様だ。

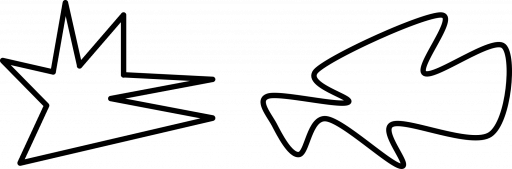

秋田さんがオノマトペ研究を続ける上で、今でも基準点の一つとなっている研究がある。下に2つの図形がある。さて、それぞれの図形は、名付けるならばどちらが「ブーバ」で、どちらが「キキ」だろうか。

トゲトゲした図形と、丸みを帯びた図形、それぞれの特徴にしっくりくる言語音がある。上図はV. S.ラマチャンドランとE. M.ハバードが2001年に発表した論文(1)中、図7を参考に筆者作成

面白いことに、ほとんどの言語において多くの人が、左を「キキ」、右を「ブーバ」と答える傾向が現れる。視覚の印象と言語音という異なる2つの感覚情報がつながるこの現象を、ブーバ/キキ効果という。2001年に発表された論文(1)において、V. S.ラマチャンドランとE. M.ハバードによって名付けられた。もしかすると、人類が言葉を使い始めたとき、こうした現象の積み重ねで言語を体系化していったではなかろうか。諸説あり証明は難しいものの、言語の起源を考える一つの手がかりになると当時脚光を浴びた。

ブーバ/キキ効果も視覚情報および聴覚情報のアイコン性を扱っている点で、オノマトペ研究とかみ合った。こうして検討を進めているのが、オノマトペと、言語の起源との関係性。何千、何万年と言葉の変化を遡ることはできないため証明は困難だ。秋田さん自身、「怖いところがある」と話す。それでもその話題へ果敢に切り込んでいった書籍が、秋田さんと今井むつみさんによる著書『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか(2)』だ。内容を引用しながら、ここでは特に、言葉がオノマトペのようなアイコン性が高い言葉からはじまり、少しずつアイコン性を失って体系化されていく道筋の例をいくつか紹介しよう。

(1)Ramachandran, V. S. & Hubbard, E. M. (2001). Synesthesia: a window into perception, thought, and language. Journal of Consciousness Studies, 8: 3-34.

(2)『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか』

今井 むつみ(著) / 秋田 喜美(著) / 中公新書 / 初版刊行日2023年5月24日

●アイコン性の高い言葉の体系化はどのようにして起こるか?

「実は、現在私たちがオノマトペとみなさない『普通のことば』(一般語)の中には、昔はオノマトペだったものが驚くほどたくさんある」(p.141)という。私たちが使う言葉は、ある日突然完成された体系として現れたものではない。身近なものではたとえば、「タッタッ」、「フー」という擬音語はそれぞれ、ある単語の語源になっているそうだ。オノマトペの歴史研究の第一人者である山口仲美さんによると、古語で動詞化するための接辞「く」を末尾につけて、「たたく」、「ふく」へ変化したという。鳴き声を写す擬音語「カラ」、「ウグイ」に、鳥であることを示す接辞「ス」をつけて、それぞれ「カラス」、「ウグイス」となる。オノマトペを名詞や動詞として使うために、接辞をつけたり活用させたりして一般語とする変化が多くの単語で起こっている。

また、アイコン性の高い言葉が世代を経るごとに体系化されていく有名な事例としては、ニカラグア手話がある。今から半世紀以内という同時代、ほぼリアルタイムで変化が観察できた例として注目されている。

中央アメリカに位置するニカラグアには、耳が聞こえない子どもたちを教育するシステムがなく、汎用的な手話もなかった。1970年から1980年ごろ、こうした子どもたちが学校で学習する環境が整った。最初の世代の子どもたちがコミュニケーション手段として手話をつくり、それが次の世代へと受け継がれていった。その中で起こった変化の一つとして、「塊から要素への分割、そして分割によってできた要素同士の再結合」(p.147)がある。たとえば「転がり落ちる」という概念を表すとき、第一世代の子どもたちは見たままの状況を写し取ったような、アイコン性の高い表現を使った。しかし、「転がり落ちる」に対して、「滑り落ちる」はどのように表現するだろうか。このままでは、似て非なる細かな状況の違いを表すために、明確に区別できる単語を無限に作り、さらには覚え続けなければならない。そこで実際、第二世代においては、「転がり落ちる」という塊を、「転がる」と「落ちる」の要素に分割し、それを組み合わせて「転がり落ちる」(さらには「滑り落ちる」)を表現するようになった。分割された既存の言葉を組み合わせることで、効率的に新しい状況を表現することができるようになった。ちなみにニカラグア手話は現在、国際的に公式の手話言語として認定されるに至っている。

最初は状況をそのまま写し取っていた単語が分割され、組み合わされて使われるようになる。『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか』p.150 図5-2から引用

さらに、アイコン性が高い日本語のオノマトペ群の中においてもニカラグア手話と似たような変化の痕跡が見られる。一例として、「バン」と「バタン」の違いがある。どちらも共通して一つの衝撃音を表しているが、「バン」はぶつかった音や爆発音など多様な強い衝撃音に使える一方、「バタン」は平面的な物体が倒れたり閉まったりするときの音に限定して使う。実は、「バタン」に含まれる子音/t/は、「ドタッ」、「ゴトッ」、「ボトボト」、「ゴツン」のように打撃・接触を表す役割をもつ。意味が細分化された子音/t/を用いることで、「バシャン」、「バチャン」、「バラン」とは異なる意味合いを表し分けている。冒頭で触れたように、オノマトペはアイコン性が高いのと同時に、体系化されている側面も有していることがわかる。

最後にもう一つ紹介したいのが、なぜ国や地域によってオノマトペが異なるのか、という問いである。この話題のために、まずは、「チャコ」、「タコ」、「グルー」が共通して表しているある動物を想像してみてほしい。この答えはなんと「ネコ」。「チャコ」は東北地方の方言でネコを呼び寄せるときの舌打ち音「チャ」に、「かわいいもの」を表す接尾辞「コ」をつけて「チャコ」となった。山形側では「チャコ」、宮城側では音が変化し「タコ」となった。「グルー」は鹿児島県喜界島の方言で、ネコが「グルグル」と喉を鳴らすようすから「グルー」となった。オノマトペには実際の音を写し取った言葉がたくさんあるが、対象のどの音を写し取るかによってオノマトペが全く違う、ということが起こりうるのだ。この他にも、その言語の音韻体系によるところもある。たとえば英語では、“brrr”は震えを、“vrrr”は車のエンジン音を写している。しかし、日本語は/b/と/v/を区別しないため、ニュアンスの違いを正確に捉えきれないということもある。

本書では他にも、こうした変化の原因は人間がもつ隠喩(メタファー)や換喩(メトニミー)を扱う能力にあるのではないか、という論説など、あらゆる観点からの考察が続けられている。ぜひ手に取っていただきたい一冊である。

●身近なオノマトペに秘められた分野横断研究の可能性

「ズキズキ」、「キリキリ」、「チクチク」といったオノマトペは、自分の体調不良を表現するときに便利でなじみ深い言葉だ。また、患者の「チクチク痛みます」に対して、医師が「チクチクしますよね」と同じオノマトペで同意を返すと患者は安心する、という報告もあるそうだ。一方、主観性の高いオノマトペで表現する身体情報は症状との紐づけが難しく、扱いが難しい言葉とも考えられている。こうした医療場面でのオノマトペは研究の余地があるが、今まで積み重ねられてきた知見は意外と少ない。

「オノマトペの表現は漠然としていて個人差が大きいのではないかと見られていました。実際に調査してみると、個人差は予想していたほど大きくはないようです」

身近でいつも何気なく使ってきたオノマトペも、意味と体系をもつ言語だ。深堀りすることで、秘められた可能性を探し当てることができるかもしれない。

「感覚を言語化することで整理ができます。そうするとその感覚を自覚できるようになるので、情報共有もしやすくなります。ときに扱いづらさもあるかもしれませんが、オノマトペによる痛みの表現には良い面があるはずなんです。そういう意味で、医療への応用も可能かもしれないですね」

(取材・文:綾塚達郎)