【特別取材記事】あらゆる装置は身体の一部?細部にわたる内製化による、世界で唯一無二の研究スタイルの構築

六條 宏紀

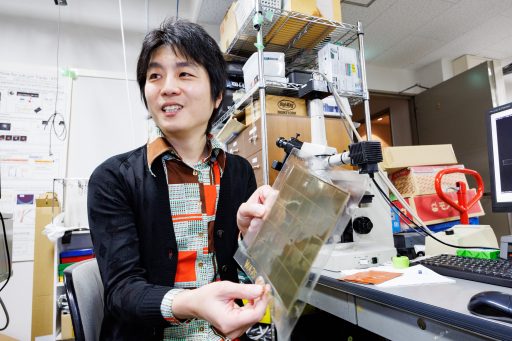

名古屋大学 未来材料・システム研究所 / 大学院理学研究科 基本粒子研究室(F研) 助教

~~~

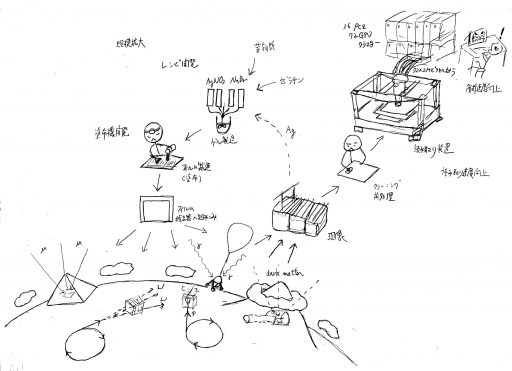

独自技術の原子核乾板を応用し、主にガンマ線観測を行う。宇宙ガンマ線精密観測計画、通称GRAINE計画(Gamma-Ray Astro-Imager with Nuclear Emulsion)を主導。必要な要素技術や装置の開発も数多く手がけている。

~~~

お手製の銀塩カメラを携えて、誰も知らない宇宙を撮りに行く――

決しておとぎ話ではない。六條さんがずっと夢中で進めてきた研究だ。実験精度が熟してきた今、これまで誰一人として到達したことのない天文学へ手を伸ばそうとしている。

「自分たちで考えて、失敗もして、一歩ずつ前に進めてきました。仲間たちも増えてきました。いよいよです。最初は何もありませんでしたが、すべての要素を底上げしてきました」

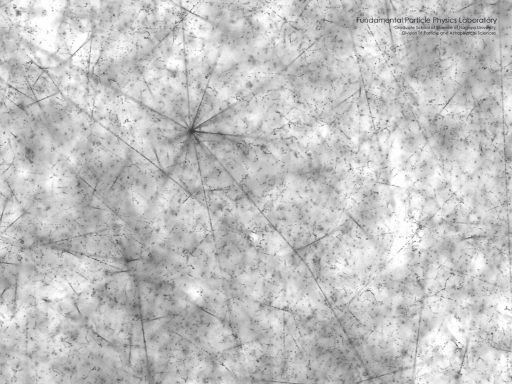

始まりは2007年ごろ、大学生時代にさかのぼる。私たちの目には見えなくとも、アルファ線、ベータ線、ミューオンといった、たくさんの粒子が身の回りに飛び交っていることを知っているだろうか。学生実験で初めて観測装置を動かした六條さんは、建物を突き抜けて降り注ぐ粒子「宇宙線」の存在を実感し、「衝撃的でした」、と当時を振り返る。

「しかも宇宙から飛んでくると。いったいどういうことだ、と思いましたね」

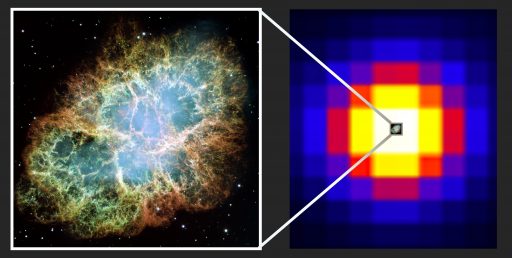

次に気になるのは宇宙線の源とその観測方法。調べていくと、ガンマ線という光の一種に目が留まった。光には、私たちがふだん目にする可視光線や、レントゲン写真に使われるX線を含め、様々な種類が存在する。そのうちガンマ線は最もエネルギーが高く、ブラックホールのような高エネルギー天体の情報を得られるというのだ。その矢先、ガンマ線観測用衛星の「フェルミガンマ線宇宙望遠鏡」が2008年に打ち上げられた。広大な宇宙に散らばる高エネルギー天体の新情報が数多く報告され、六條さんを魅了した。

一方、ガンマ線の観測は解像度が低いという弱点がある。これまでの常識を覆すような、全く新しい方法はないだろうか。そうして、六條さんの研究人生が始まったのだ。

(1)A. A. Abdo et al. (2010). Fermi Large Area Telescope Observations of the Crab Pulsar And Nebula. Astrophysical Journal, 708: 1254

●古くからの技術で最先端を走る~職人芸の銀塩カメラ

「これまでの巨大プロジェクトでは到底できないような実験を、自分たちのテクノロジーならできる。そんな可能性を秘めています」

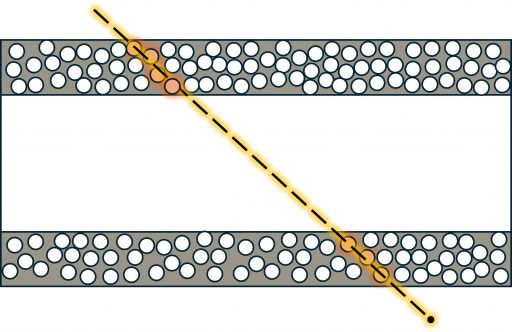

着目したのは原子核乾板(げんしかくかんぱん)。簡単にいうと、銀塩フィルムだ。プラスチック板の両面に、ゼラチンと臭化銀(AgBr)を主とした乳剤を塗布したもの。電気を帯びた宇宙線などが臭化銀の結晶にぶつかることで反応し、その飛跡を記録することができる。

ふつうの銀塩フィルムと違う点の一つは、塗布した乳剤層に厚みがあることだ。片面約0.05ミリメートルという薄膜ではあるものの、およそ1マイクロメートル(0.001ミリメートル)以下の細さの飛跡を記録するには十分な厚さだ。この厚みのおかげで飛跡を三次元的に捉えることができ、どの方向から飛来したのかを正確に読み取れるのが他の技術には無い大きな強みだ。

その昔、原子核乾板に刻まれた飛跡を、顕微鏡で見ながら膨大な労力をかけてスケッチしていた時代があった。それが1990年代に入ると、デジタルカメラの登場により自動化が可能となり、一気に原子核乾板の活用幅が広がった。ところが、デジタルカメラの急速な発展と普及は思わぬ打撃を与えることになる。銀塩フィルムの開発、製造を行っていた企業が続々と撤退。大元の原子核乾板が手に入らなくなったのだ。そして、2010年に教授として研究室を引き継いだ中村光廣さん(2024年3月引退。名誉教授)が主導し、大学内で原子核乾板をゼロから製作することを決断した。

一つの鬼門は、臭化銀とゼラチンを主とした乳剤づくり。シンプルに見えて、高品質なものを安定して製作するのは簡単ではなかった。この状況を救ってくれたのが、当時フィルムの研究開発を行っていた企業の研究者たちだった。時代の変化で失われゆく知識、技術に再度命を吹き込むべく、惜しみなく協力してくれた。

「フィルムの世界的なシェアを支えていた優秀な研究者です。知識も熱意もすごい方々で、年齢関係なく喜んで教えてくれました」

銀イオンと臭素イオンの精密添加、正確な温度管理、丁寧な攪拌といった様々な技術を組み合わせ、研究室での乳剤製造に成功。名古屋大学は世界で唯一の原子核乾板の開発を行える研究機関となった。

これにより、実験の要となる原子核乾板を条件に合わせて自由に調整できるようになった。たとえば、六條さんがガンマ線観測専用に開発したものは、特徴の一例として、乳剤層の厚さが0.075ミリメートルと、増粘剤を使用することで一般的なものよりも厚めに仕上げられている。乳剤層が薄いとガンマ線が反応せずに透過してしまうためだ。逆に、厚すぎると現像が難しくなる。他にも多くの要素を考慮し、ぎりぎりのバランスで調整されている。

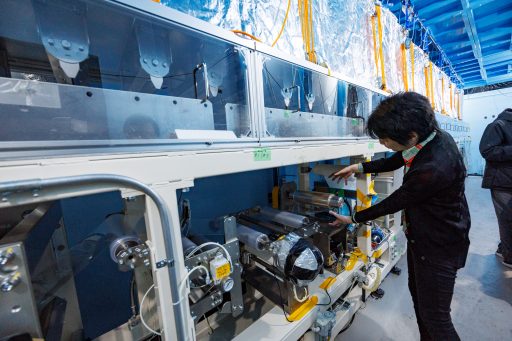

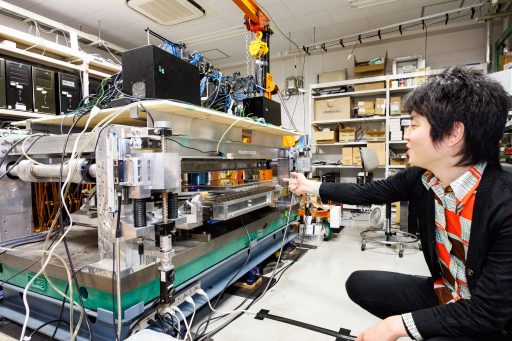

原子核乾板の内製化は大成功だった。やがて引き合いが増え、量産体制が求められるようになった。要望に応え、現在では30倍の製造能力をもつ乳剤製造装置や原子核乾板塗布装置が稼働している。これらの開発を指揮したのは六條さんだ。

「各工程で誰が何をしているか把握しながら研究室で運用しています。トラブルや失敗が起こっても、すぐに見当がつきます」

一つずつ、丁寧に開発してきたオリジナル技術だからこそ、まるで身体の一部のように動かせる。世界的にもユニークな研究スタイルが確立していった。

●みんなの夢を乗せ、大空へ

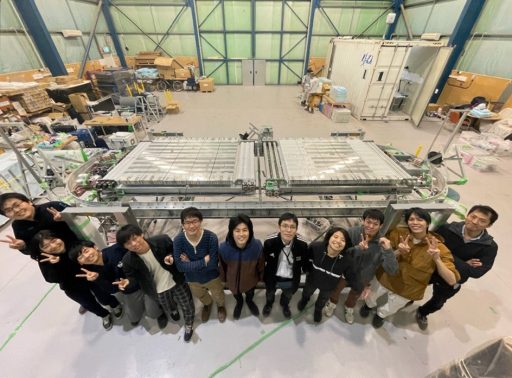

宇宙ガンマ線精密観測計画、通称GRAINE計画(Gamma-Ray Astro-Imager with Nuclear Emulsion)。六條さんが学生のころから参加し、現在最も軸足を置いている研究テーマだ。

「ガンマ線の観測を可能にすること、これをエネルギーにあらゆる開発を行ってきました」

ガンマ線は地球の大気に阻まれ地上には届かない。そこで利用するのが気球だ。大気が薄い上空約35キロメートルまで原子核乾板を持っていく。1~2日のあいだ水平方向に飛行しながらガンマ線の記録を続け、十分なデータが蓄積されたタイミングで落下させる。放球場所はオーストラリア北部準州アリススプリングスにある気球放球場。広大な平原のため、落下後は陸上で回収が可能だ。

現地時間2023年4月30日午前6時32分、技術の粋を集めた気球が放たれた(本誌表表紙に放球直後の写真を掲載)。同年5月1日午後15時30分、落下地点のゴンドラは無事に回収された。原子核乾板は日本に送られ、現在、飛跡の読み取りと解析が進められている。

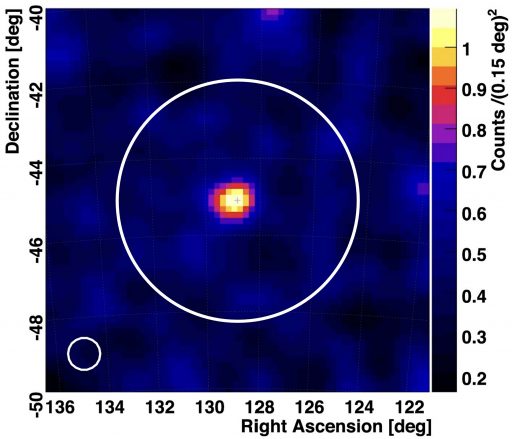

GRAINE計画ではこれまで、2011年、2015年、2018年、そして2023年と気球実験が行われてきた。今回の6分の1ほどの規模で行われた2018年実験ではすでにガンマ線天体の撮像に成功しており、フェルミガンマ線宇宙望遠鏡よりはるかに高い解像度を実現している(2)。現在進んでいる2023年実験の解析結果が楽しみだ。

(2)S. Takahashi et al. (2024). First Emulsion γ-Ray Telescope Imaging of the Vela Pulsar by the GRAINE 2018 Balloon-borne Experiment. Astrophysical Journal, 960: 47

●世界のF研、ここにあり

六條さんが所属する基本粒子研究室、通称F研は、原子核乾板を活用する世界中のプロジェクトにチーム一丸となって貢献している。GRAINE計画でガンマ線観測に用いられるだけでなく、ニュートリノやダークマターの観測、ピラミッド内部の観測など、幅広い応用が行われている。

「原子核乾板を用いた研究が多様化しています。日本物理学会での関連発表件数は10年前に比べて約3倍になりました。今後も前人未到の観測に挑戦していきたいです」

(取材・文:綾塚達郎)