【特別取材記事】純粋な好奇心とそれにこたえる技術力~分野を牽引し続ける研究者の底力とは?

榊原 均

名古屋大学 大学院生命農学研究科 応用生命科学専攻 応用生命科学 教授

~~~

植物ホルモン「サイトカイニン」をはじめとした、植物細胞間の情報伝達の仕組みについて研究を進めている。クラリベイト・アナリティクス(Clarivate Analytics)による「高被引用論文著者 (Highly Cited Researchers)」に2014年から毎年選出されており、分野の最先端を走り続けている。2023年11月紫綬褒章受章。

~~~

実験が好きだった。大学院生時代、自由奔放な雰囲気の研究室で実験漬けの毎日。当時の指導教官は、出てきた結果に対し、純粋に驚いてくれた。上から物を言うことなく、素直にほめてくれた。迷いながらも博士後期課程への進学の意思を恐る恐る伝えたところ、「おぉ、そうか。いくか、わかった」と一言。とても嬉しそうな顔で言ってくれた。そのとき、すごく安心したことを榊原さんは覚えているそうだ。1990年、博士後期課程に進み、研究者としての道を歩み始めた。

指導教官の名古屋大学名誉教授・杉山達夫さんは、新しい分野に切り込んでいくことに全く躊躇しない研究者だった。当時の農学部には、研究分野の住み分けがしっかり決まっているような文化があった。しかしそれも気にせず、必要があると判断すれば柔軟に違う分野も取り込んでいった。

「詳しくない別の分野や技術を避けて自前のアプローチだけで、というやり方だと、なかなか壁は破れないですね。この姿勢については、良いところを引き継げたと思います」

研究の面白さを素直に感じ、追いかけること。そのために、決まった方法に囚われないこと。このとき芽生えた榊原さんの柔軟な研究スタイルはやがて、多くの難題を解決していくことになる。

●異なる分野の二刀流で、誰も知らない世界に切り込む

1990年代後半、知見の蓄積と技術の発展にともない、それまで未知なことが多かったゲノムや遺伝子の研究分野が花開き、熾烈な競争が繰り広げられていた。ゲノムとは、その生物の基礎情報がすべて記載された、いわば体の全設計図だ。その全設計図の一部の情報を遺伝子という(ゲノム = genomeは、遺伝子 = geneに、“総体” = omeを合わせた造語)。ゲノムや遺伝子を読み解くことのインパクトは大きく、期待も大きかった。榊原さんも植物のゲノムの中から重要な遺伝子をいくつか発見したが、世界中の研究者がしのぎを削る世界に、「これだけではいけない」と思ったという。

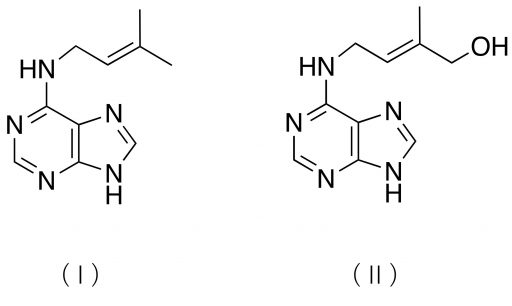

遺伝子研究は、生物を知るうえで強力な方法となりうる。それゆえ、その方法にのみ知識、技術、人材をつぎ込んだ一辺倒の研究も多かった。一方、生物の中で起こっていることは驚くほど精緻で複雑だ。設計図の遺伝子をもとに作られた大小さまざまな分子は、数多くの化学反応を起こして変化し、体を形作り、維持している。したがって、遺伝子情報だけを見てもわからない現象が多々ある。榊原さんはここに切り込んでいった。たとえば、サイトカイニンという植物ホルモンの分子について、以下2つを見比べて間違い探しをしてほしい。

2つの違いは、右上に「OH」が付いているかどうかのみ。誤差と言いたくなるほどわずかな違いだが、実は2つを作り分けられないと植物はうまく育たない。根で作られるこの分子は、栄養を吸収したことを葉、茎、花芽に知らせることで、成長のGOサインを出す。このとき、「OH」が付いていないとうまく機能しないのだ。

そこで、「OH」を付けるための“工具”の役割をするタンパク質を作るべく、植物は別の遺伝子を用意している。しかし、遺伝子だけを眺めていてもどれがそれかはなかなかわからない。仮に、「OH」を付ける工具タンパク質の遺伝子がわかったとしても、それだけでは具体的な分子の形や、そのタンパク質がいつ、体内のどこで働いているかを特定できず、詳細な仕組みまでは解明できない。ちなみに、この工具タンパク質は「CYP735A」名づけられ、その発見と仕組みの解明両方を榊原さんの研究グループが行った。遺伝学の知見と化学分析の精度、両方あっての研究成果だ。

「農芸化学科だったので、もともと化学分析のアプローチの基礎も習っていました。物質レベルできっちりおさえないと気が済まない、そういう研究者として育ってきました。遺伝学と化学分析の2つをうまく組み合わせることができたから、今の研究分野で先導的な立場にたてたのかもしれません」

また、化学分析の手法を発展させるうえで、理化学研究所に在籍できたことも大きかったそうだ。専門の技術職員が在籍しているため、共同でノウハウを蓄積しやすい。研究者のアイデアと技術職員の技術力が折り重なって、研究最前線で必要とされる分析手法を開発できた。たとえば、サイトカイニンのような分子を抽出、検出する精度を上げると、一つとして実験に必要な植物サンプル量を減らすことにつながる。この改善は現場で大きな意味をもつ。サイトカイニンは植物の成長に欠かせないとはいえ、ごく微量にしか存在しない。さらに、研究対象となる植物の部位が茎の先端の一部といった場合、大量の植物サンプルの用意が難しいこともある。2000年前後では、10~100 gの量を植物サンプルとして必要だったのが、2009年ごろには10~100 mgと、単位が一つ変わるほどの技術改良に成功していた(2)。ちなみに、現在、場合によっては0.1~1 mgと、さらなる改良が進められている。

「誰が見てもきちんと再現できるような技術を理化学研究所で作り上げられたのはありがたかったです。今でも一緒に研究していて、最先端の技術を維持しています」

(1)Takatoshi Kiba, Kentaro Takei, Mikiko Kojima, and Hitoshi Sakakibara (2013). Side-Chain Modification of Cytokinins Controls Shoot Growth in Arabidopsis. Developmental Cell, 27: 452-461

(2)Mikiko Kojima, Tomoe Kamada-Nobusada, Hirokazu Komatsu, Kentaro Takei, Takeshi Kuroha, Masaharu Mizutani, Motoyuki Ashikari, Miyako Ueguchi-Tanaka, Makoto Matsuoka, Koji Suzuki, and Hitoshi Sakakibara (2009). Highly Sensitive and High-Throughput Analysis of Plant Hormones Using MS-Probe Modification and Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry: An Application for Hormone Profiling in Oryza sativa. Plant & Cell Physiology, 50: 1201–1214

●大発見のカギとなった一編の論文~それまでの全てが「見覚え」に収束した瞬間

「サイトカイニンはストーリーがきれい」、と榊原さんは研究の面白さを話す。サイトカイニンに関連した論文は、自身の研究に直接繋がるかわからなくてもたくさん読み込んできた。純粋な興味をもとに情報収集したからこそ、ふとした瞬間に思い出せるのかもしれない。実は、「OH」を付ける工具分子「CYP735A」の研究も、それまでにたった一報の論文で報告されていた現象を手掛かりにして着手した研究だった。

「今思い返すとギャンブルだなと思います。ですが、100パーセント運かというと違うと思っています」

榊原さんにとって印象深いエピソードがある。まさに逆転劇の大発見。2007年、自身初のNature誌掲載が実現した共同研究(3)だ。

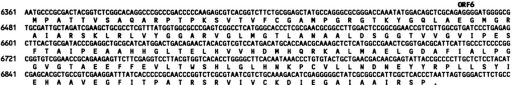

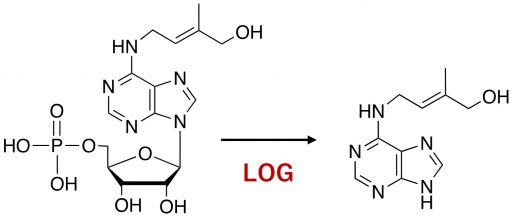

共同研究者の経塚淳子さん(現: 東北大学)が単離していたlog(= Lonely Guy:孤独な男)と名付けられたイネの突然変異体があった。花に雌しべが無く、雄しべが1本しかできない。この原因となるLOG遺伝子の配列も突き止められていたが、LOG遺伝子から作られる分子とその働きはわからなかった。花芽の作られ方などの特徴から、サイトカイニンの働きが弱くなったときのようすに少し似ている、というわずかなヒントしかなかった。

榊原さんは手始めに、LOG遺伝子に似た構造をもつものがないか、様々な生物の遺伝子が掲載されているデータベースで検索した。100個ほどがヒットし、似ている順番に上から並べられていた。そのとき、何気なく下から見始めた榊原さんはすぐに、「どこか見覚えがある」と感じたそうだ。

その見覚えはどこから来たのか?机の上を探していると、ポンと置かれた論文(4)に目が留まった。サイトカイニンの作用を利用し植物を奇形にする病原菌についての論文だった。そこには、サイトカイニンを作る遺伝子と”相棒”のように働く謎の遺伝子が掲載されており、それが無ければ病原菌のサイトカイニンが機能しない、というものだった。まさにその相棒遺伝子が、LOG遺伝子の配列に似ていることに気づいたのだ。

「振り返ると、人間の記憶力や意識ってすごいなと思います。ふつうなら忘れてしまうような知識をそのとき思い出せました」

それまでの定説とは全く異なる仕組みだったが、「これは単なる偶然じゃない」と榊原さんは考えた。

「あらゆる歯車がかみ合っていたのだと思います。そのときには分析技術も熟していました。チームでかたっ端から調べて、2週間で結果を出せました。素通りのように論文が通りました」

(3)Takashi Kurakawa, Nanae Ueda, Masahiko Maekawa, Kaoru Kobayashi, Mikiko Kojima, Yasuo Nagato, Hitoshi Sakakibara, and Junko Kyozuka (2007). Direct control of shoot meristem activity by a cytokinin-activating enzyme. Nature, 445: 652-655

(4)Marin Crespi, Danny Vereecke, Wim Temmerman, Marc Van Montagu, and Jan Desomer (1994). The fas Operon of Rhodococcus fascians Encodes New Genes Required for Efficient Fasciation of Host Plants. Journal of Bacteriology, 176: 2492-2501

●簡単には真似されない知識量と技術力

榊原さんの研究チームは、サイトカイニンをメインとした植物ホルモンの分野を今なお先導し続けている。

「論文に出している情報量はほんの一部です。そこから思いつくようなことは、僕らはすでにトライしています。簡単にその差は埋まらないと思います」

遺伝子研究の激しい競争をくぐりぬけ、化学分析の手法を必死に改良してきた。今や競争の激しさをあまり感じなくなったそうだ。それでもなお、研究の手を緩めることはない。新しい技術が必要とあらば、これまでのネットワークを駆使して貪欲に取り入れ続けている。

「重要な技術はどんどん取り込んでいかないと、新しい発見はできません。フットワークの軽さも売りです」

芯には好奇心を、既存の手法に囚われず。榊原さんの柔軟な研究スタイルが、新しい研究を切り拓き続けている。

(取材・文:綾塚達郎)